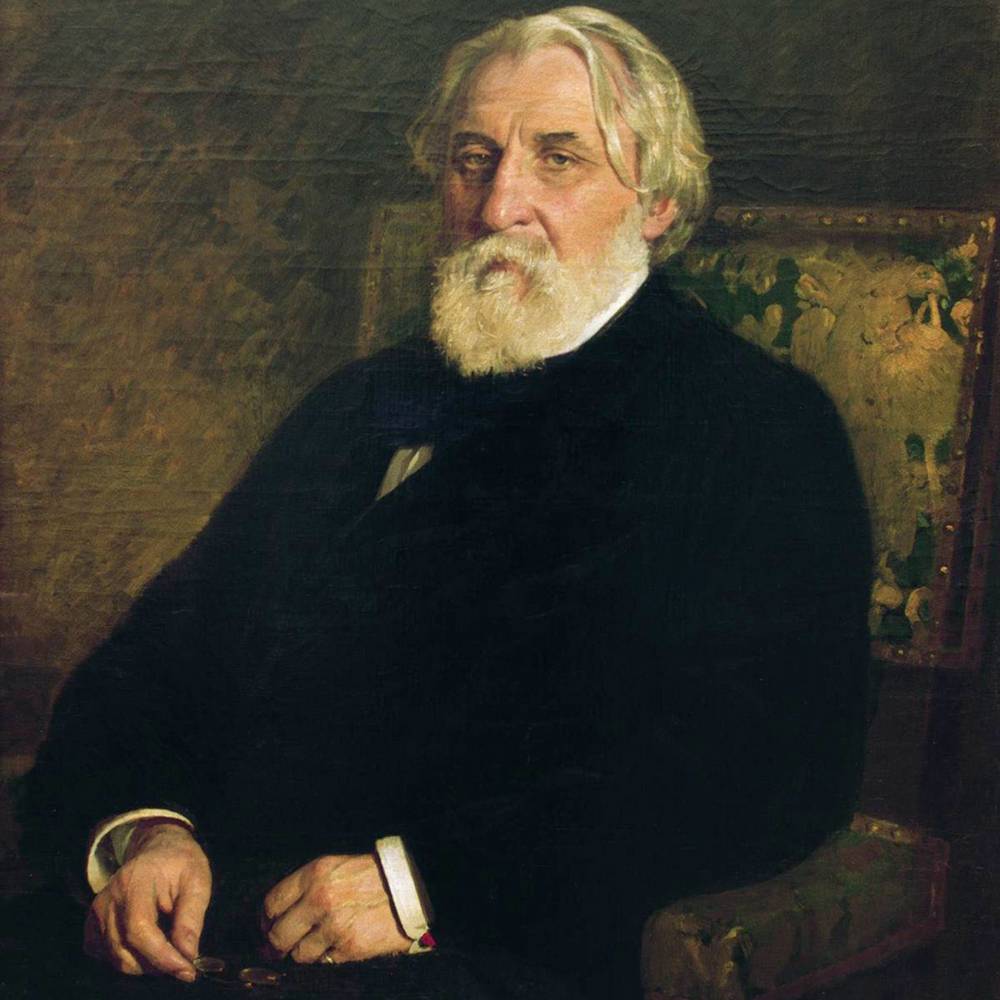

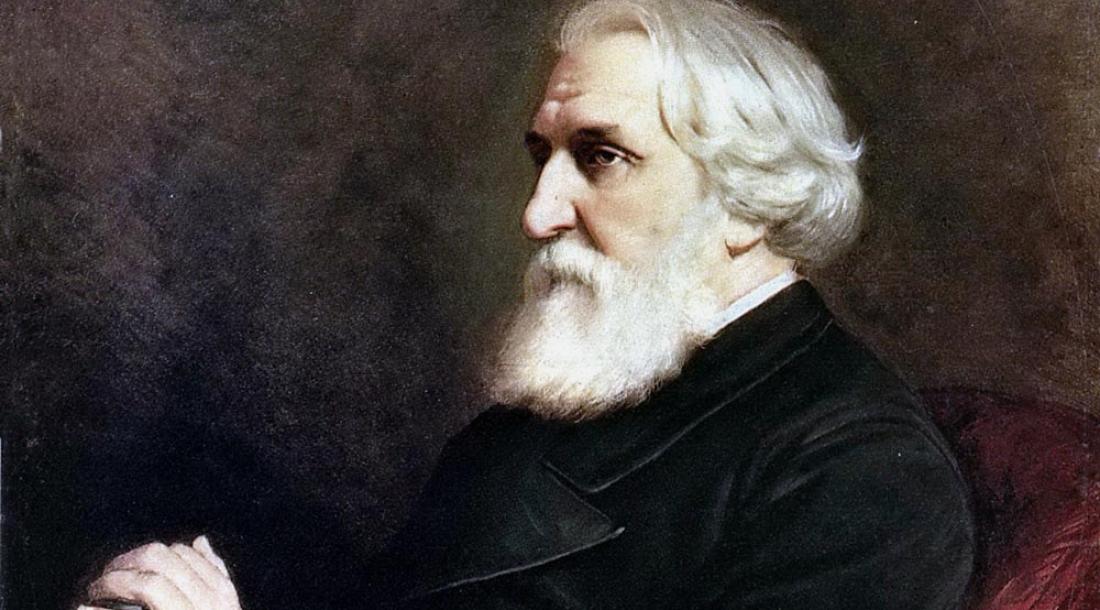

9 ноября исполняется 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева – одного из самых ярких прозаиков XIX века, автора «Записок охотника», «Вешних вод», «Дворянского гнезда», «Отцов и детей», «Стихотворений в прозе» и других замечательных произведений. Soyuz.Ru предлагает читателям узнать, что писали и говорили об Иване Тургеневе коллеги по ремеслу.

Что говорили дома

Как и многие большие писатели, Тургенев начинал как поэт, написавший ставшее романсом стихотворение «Утро туманное, утро седое». И в отличие, к примеру, от Николая Гоголя, чей дебют обернулся пеплом в камине, первые опыты Тургенева в поэзии вызвали сочувственный отклик одного из самых ярких критиков своего времени.

«Стих обнаруживает необыкновенный поэтический талант; а верная наблюдательность, глубокая мысль, выхваченная из тайника русской жизни, изящная и тонкая ирония, под которой скрывается столько чувства, – все это показывает в авторе, кроме дара творчества, сына нашего времени, носящего в груди своей все скорби и вопросы его», - писал о тургеневской поэме «Параша» Виссарион Белинский.

C восторгом новое имя встретили и братья-писатели:

«Поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен, образован, 25 лет, – я не знаю, в чем природа отказала ему? Наконец: характер неистощимо-прямой, прекрасный, выработанный в доброй школе», - восхищался в письме брату Михаилу Федор Достоевский.

Увы, позже отношения между двумя будущими корифеями разладились, и даже знаменитая Пушкинская речь Достоевского примирила их лишь ненадолго.

С публикацией «Записок охотника» восторги умножились: великий русский лирик Федор Иванович Тютчев писал:

«[Они] отмечены такой мощью таланта, которая благотворно действует на меня; понимание природы часто представляется вам как откровение».

А редактор «Современника», поэт Николай Некрасов, прочитав повесть «Фауст», утверждал, что Тургенев «в своем роде стоит Гоголя».

Тургеневский талант порой обезоруживал даже людей, далеких от него по убеждениям:

«Чем выше понятие ваше о значении произведений г. Тургенева, тем оно истиннее и тем ближе к мнению каждого живого человека в русской публике», - писал Николай Чернышевский.

Таланту Тургенева отдавали дань Добролюбов, Короленко и даже писатель-революционер Степняк-Кравчинский, а Максим Горький прямо советовал начинающим литераторам учиться у Тургенева языку и мастерству пейзажа.

Что писали за рубежом

Увлечение певицей Полиной Виардо и разногласия с русским правительством заставили Тургенева стать эмигрантом поневоле: были времена, когда он подолгу жил во Франции, а в России бывал лишь наездами. Его общительный характер позволил ему сблизиться с лучшими иностранными литераторами той поры и активно пропагандировать русскую литературу во Франции, Германии и даже в Англии.

«Это обаятельный великан, кроткий, с белыми волосами, у него вид доброго горного или лесного гения. Он красив, величественно красив, чрезмерно красив, с небесной синевой в глазах, с очаровательной певучестью русского говора, с особенными переливами в голосе, напоминающими не то ребенка, не то негра», - писал Эдмон Гонкур.

Увы, прозу Тургенева при этом поначалу ценили немногие даже из числа заграничных друзей – но когда в числе этих немногих значатся Гюстав Флобер и Проспер Мериме, это чего-то да стоит.

«Чем больше я вас изучаю, тем более изумляет меня ваш талант», - писал Флобер Тургеневу, а Жорж Санд утверждала, что все французские писатели просто обязаны «пройти вашу школу».

«Гениальный романист, изъездивший весь свет, знавший всех великих людей своего века, прочитавший все, что только в силах прочитать человек, и говоривший на всех языках Европы так же свободно, как на своем родном», - утверждал Ги де Мопассан.

А со временем оценили Тургенева и в англо-саксонском мире:

«Если теперь английский роман обладает какими-то манерами и изяществом, то этим он прежде всего обязан Тургеневу», - заявлял автор «Саги о Форсайтах» Джон Голсуорси.

Ложка дегтя: что утверждали недоброжелатели

Читая все эти панегирики, поневоле думаешь, будто у Тургенева не было ни недоброжелателей, ни сколько-нибудь строгих критиков. И все же это не так: одним из самых ярых противников Тургенева стал все тот же Достоевский, писавший поэту Аполлону Майкову:

«Тургенев сделался немцем из русского писателя, – вот по чему познается дрянной человек».

Еще одним из тех, на кого обаяние Тургенева не подействовало, оказался строгий и нетерпимый к фальши Антон Павлович Чехов.

«Кроме старушки в Базарове, то есть матери Евгения и вообще матерей, особенно светских барынь, которые все, впрочем, похожи одна на другую (мать Лизы, мать Елены), да матери Лаврецкого, бывшей крепостной, да еще простых баб, все женщины и девицы Тургенева невыносимы своей деланностью и, простите, фальшью. Лиза, Елена – это не русские девицы, а какие-то Пифии, вещающие, изобилующие претензиями не по чину», - писал Чехов своему издателю Алексею Суворину.

Под руку Чехову попали даже описания природы:

«Чувствую, что мы уже отвыкаем от описания такого рода и что нужно что-то другое».

Двойственным было и отношение к Тургеневу знаменитого Дмитрия Мережковского: признавая в одной из ранних работ «нежную прелесть» языка Тургенева, он одновременно с этим называет стиль писателя женоподобным и слишком мягким, а его русских героев, среди которых, по его мнению, нет ни одного вполне положительного – сборищем «героев слабости, калек и неудачников», делая исключение лишь для Базарова, не слишком любимого самим Тургеневым.

«Он не великий писатель, хотя и очень милый», - традиционно-снисходительно раздает табели Владимир Набоков, разбирая недостатки «Отцов и детей» и пеняя Тургеневу на примитивность сюжета и готовность взяться за любую модную общественную идею. К слову, в этой же лекции он называет наследником Тургенева по линии русских пейзажей не кого-нибудь, а все того же Чехова – и с этой его оценкой сложно не согласиться.

«Тургенев не глубок, и во многих отношениях его творчество – общее место… Турист жизни, он все посещает, всюду заглядывает, нигде подолгу не останавливается и в конце своей дороги сетует, что путь окончен, что дальше уже некуда идти… Его мягкость – его слабость. Он показал действительность, но прежде вынул из нее ее трагическую сердцевину…», - отмечает в книге «Силуэты русских писателей» критик Юлий Айхенвальд, отказывая героям Тургенева в искренности их чувства, а самому Тургеневу – в надуманности сюжетных ходов и самих характеров, в излишней образованности и литературности:

«Он вообще легко относится к жизни, и почти оскорбительно видеть, как трудные проблемы духа складно умещает он в свои маленькие рассказы, точно в коробочки».

Впрочем, заканчивает он на высокой ноте:

«Тургенев остается дорог, как настроение, как воспоминание, как первая любовь».

И совершенно неважно, реверанс ли это в сторону поклонников Тургенева или интуитивное понимание того, что далеко не всех писателей стоит бросать с корабля современности, какими бы ни были их недостатки.

Автор:

Автор: